「RX5700 ITX 8GB GDDR6」をレビュー。ITXサイズでトップクラスの性能を誇るRadeonグラフィックスカード。

カテゴリ:PC

タグ:AMD, Mini-ITX, PowerColor, Radeon, RX 5700, グラフィックスカード, レビュー ※当サイトはWeb広告を導入しております。

どうも小さなPCパーツが大好きな管理人です。

この度は、今年の頭に日本専売で登場したPowerColor「RX5700 ITX 8GB GDDR6」を購入しました。Mini-ITXとほぼ同じ長さの175mmです。かわいいです。

ただ小さいだけではなく、WQHD解像度をターゲットにした「RX5700」です。

AMDのRadeonの中では、ハイエンド枠ですし、NVIDIAが「GeForce RTX 30 シリーズ」を発売した今でも、ミドルハイエンドとしては戦えるポテンシャルは持っています。

この性能がハイエンドグラボの半分程度のサイズに収まってしまっているのです。感激です。

そんな、小さくてかわいいグラボのレビューです。

開封

箱は、他のハイエンドGPUと遜色ないレベルで大きいです。

別に箱を組み込むわけではないので、箱の大きさはどうでも良いです。(汚れてたり傷が付いているのは嫌いです。)

すーっと。

前述の通り明らかに箱が大きいです。グラボ本体が箱の上半分の更に中心寄り半分で済んでしまってますもん。

下に、ドライバディスクとマニュアルです。

グラボ本体です。

仕様

公式サイトや代理店の表記のゆれを整え、未掲載の部分はツールで調べ、仕様を以下の表に纏めました。

| AXRX 5700 ITX 8GBD6-2DH | |

|---|---|

| メーカー | PowerColor |

| GPU | AMD「Radeon RX 5700 Graphics」 |

| プロセッサ数 | 2304 |

| ベースクロック | [Base]1465MHz [Game]1625MHz |

| ブーストクロック | 1725MHz |

| メモリ容量 | 8GB |

| メモリタイプ | GDDR6 |

| メモリクロック | 1750MHz |

| メモリインターフェイス(バス幅) | 256bit |

| メモリ帯域幅 | 448GB/s |

| メモリ速度 | 14Gbps |

| インターフェース | DisplayPort 1.4 / HDMI 2.0 / DisplayPort 1.4 |

| 補助電源 | 8pin |

| サイズ | 175 × 110 × 40mm |

以下は、参照した公式サイトです。

AMD

RX 5700 GraphicsECサイト

TSUKUMO

パソコン工房

RX5700 ITX 8GB GDDR6各部の計測・チェック

大きさ・重量

グラフィックスカードはメーカーによって、ブランケットを含む大きさだったり含まなかったり、はたまた、実測と全然違ったりすることがあるので、実際に計測しました。

特に「AXRX 5700 ITX 8GBD6-2DH」は、Mini-ITXサイズの極小グラボということで、小さなケースに入れることが予想され、干渉に関してかなりシビアだと思います。ぜひ参考にしていた頂ければ、と。

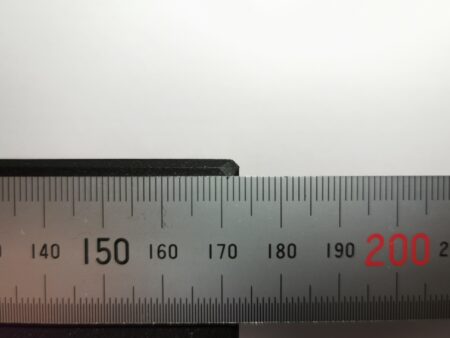

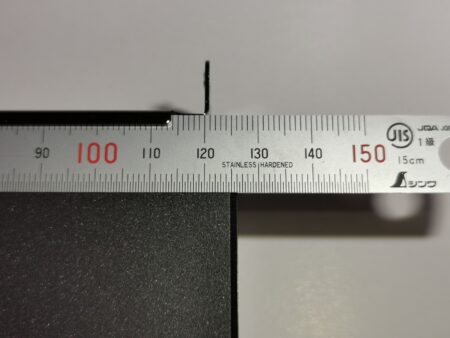

以下は、ブランケットを含まない長さの実測で、173mmでした。

案の定、公式の仕様とズレがありました。

ブランケットを含めると、187mmでした。

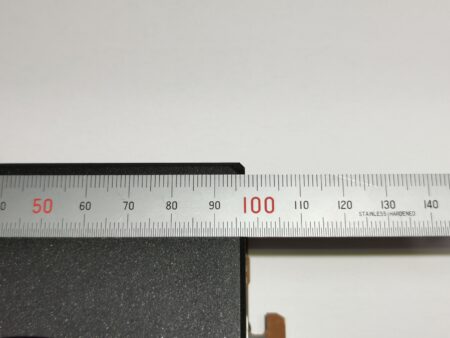

続いて以下は、グラボを囲うファンとヒートシンクのカバーの高さです。97mmでした。

ブランケットを含めると、126mmでした。

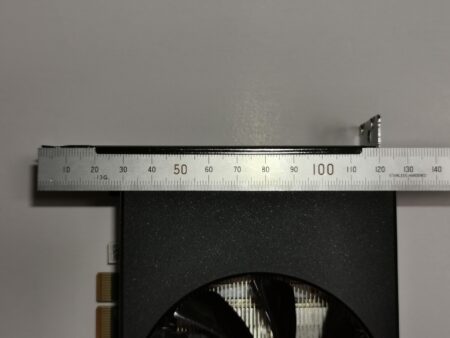

グラボ全体の(裏のコンポーネント含み)厚みは、39mmでした。

以下は端子周りです。必要な方は画像から読み取ってください。

重さは、490gでした。

インターフェース

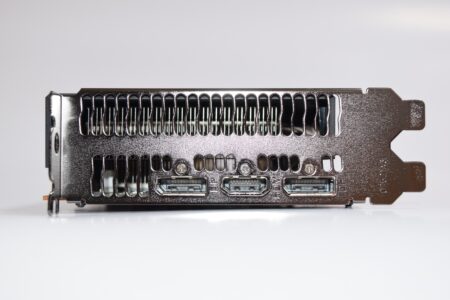

以下は出力端子です。

画像左から、「DisplayPort 1.4 / HDMI 2.0 / DisplayPort 1.4」となっています。

また、画面と接続した際の出力優先度(Windowsでは、ディスプレイの設定で識別される画面の番号)は、画像の左のDisplayPortが1番、画像右のDisplayPortが2番、真ん中のHDMIが3番となっていました。

そして、グラボの補助電源は8pinがひとつです。

基本的によっぽど、ギリギリな容量の電源を選んでいなければ、補助電源ピンが足りないということはないでしょうが、確認はした方が良いと思います。一般的なメインストリームのCPUとこのグラボの組み合わせであれば、650~750W程度の電源で問題ないでしょう。

実装コンポーネント

今回は、様々な理由から分解はやめました。ただ、外部からほとんどのコンポーネントはわかります。

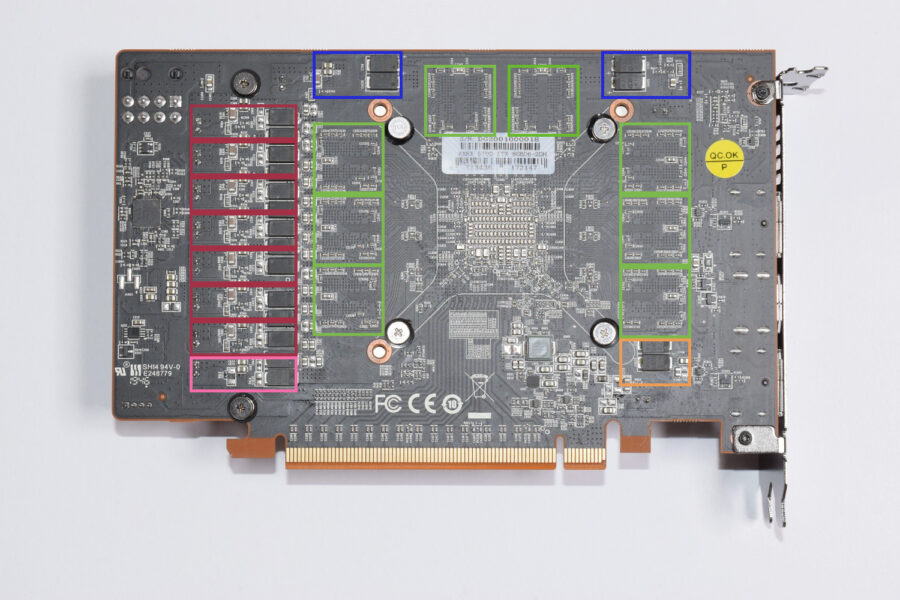

以下は、「RX5700 ITX 8GB GDDR6」を裏から撮影したものへ、言葉だけでは分かり辛い部分に枠を書き込んでおいたものです。

まず、初めにこの「RX5700 ITX 8GB GDDR6」には、7nmプロセスで製造されたRDNAアーキテクチャの「RX5700」が実装されいています。場所的には、分かり易いので枠では囲んではいませんが、シリアルシールの真下あたりの表側に実装されています。7nmプロセスと微細に製造されているため、2304のプロセッサ(シェーダー)を実装しても尚、ダイのサイズは251*251mmとかなりコンパクトにまとまっています。

上記の画像の緑色の枠はVRAMの実装部を表しています。1チップ辺り1GB(8Gbit)のGDDR6メモリが8つ実装されており、計8GBのVRAMを実現しています。

続いて、GPUを支える足回りの電源回路部分です。ここに関しては、絶対に合ってる自信は少しないのですが、ひとまず情報と考察として書いておこうと思います。間違いあったらご指摘下さい。

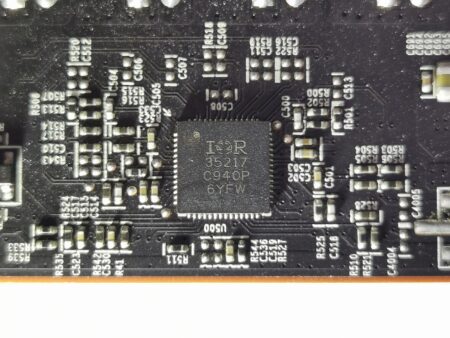

GPU自体に電力供給するためのコントローラーは、以下の「IR35217」が採用されていました。補助電源ピンの下にあります。

フェーズ数は7+1で、7フェーズがメインのGPUコア用で、1がGPUコアとメモリ間のIO用だと思われます。この節の最上部の画像の赤枠とピンク枠で7+1フェーズとなっています。裏側にはタンタルコンデンサの実装がほとんどで、表側にMOSFETやチョークコイルが実装されています。

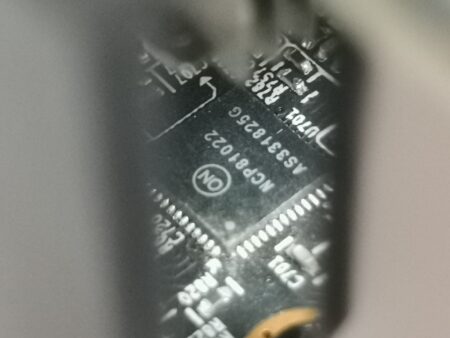

また、以下の画像がメモリ用のコントローラー「NCP81022」です。ブランケットの上部のネジ近くにあります。

メモリ用のフェーズは、おそらく2+1で、メインの2フェーズがこの節の最上部の画像の青枠部分で、サブの1がオレンジ枠だと思われます。もしかしたら、このオレンジ枠はグラボの細かい他の別チップ用かもしれません。

分解してないので、見辛いですが表側の写真です。

1枚目からは、7+1フェーズ分がズラリ並ぶチョークコイルと(普通隣に実装される)MOSFETが直接ヒートシンクと接するように設計されていることが読み取れます。2枚目は、グラボの上側から撮ったもので、綺麗にメモリ用のフェーズが見えます。

いずれにせよ、「RX5700 ITX 8GB GDDR6」は、Mini-ITXサイズという小さな基板ながら、十分な電源回路が実装されている事が見て取れます。

分解はもしかしたら、あとでやるかもしれません。(し、やらないかもしれません。。)

冷却機構

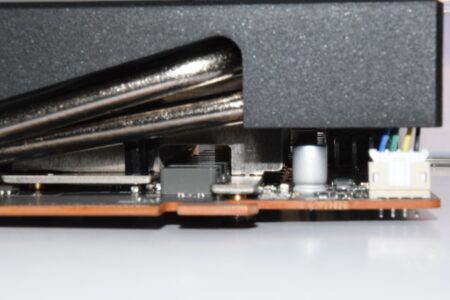

このグラボ「RX5700 ITX 8GB GDDR6」は、Mini-ITXサイズのグラボということで92mm径のファンがひとつという設計です。コネクタは基板から4pinコネクタで直取りです。

限られたサイズの中でしっかり冷やせるよう、6mmヒートパイプがヒートシンク全体に熱を広げるようになっています。2枚目はグラボを横から撮影し、ヒートシンクを写したものです。

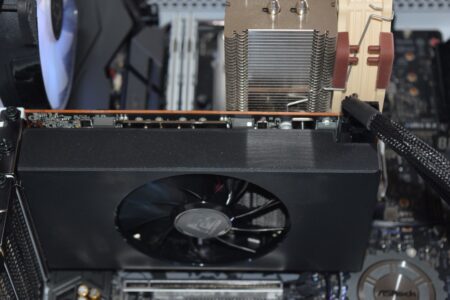

組み込み

メイン機に組み込みました。簡単に写真でサイズ感などを。

今回は、上記のPCで検証を行います。詳細は次の章にて。

性能チェック

前述の通り、検証は管理人のメイン機で行いました。グラボ以外の構成は以下の通りです。

| メインPC | |

|---|---|

| パーツ名 | メーカー名「商品名/シリーズ名等」 型番 備考 |

| OS | Microsoft「Windows 10 Pro 64bit」 |

| CPU | AMD「Ryzen Threadripper 2920X」 YD292XA8AFWOF 12Cores 24Threads / 3.5GHz up to 4.3GHz |

| CPUクーラー | Noctua NH-U14S TR4-SP3 |

| メモリ | Crucial「Ballistix Sport LT」 BLS8G4D240FSCK DDR4-2400MHz 8GB ※バラ購入、4枚で計32GB |

| マザーボード | ASRock「Taichi」 X399M Taichi Micro ATX / TR4 / X399 |

| SSD | Western Digital「BLUE」 WDS500G2B0A 2.5inch / SATA / 500GB |

| 電源ユニット | Super Flower「LEADEX III GOLD ARGB」 SF-850F14RG 80PLUS GOLD / 850W |

| ケース | CORSAIR「Carbide 275R Tempered Glass White」 CC-9011133-WW |

検証構成以外の条件は、なるべく他のグラフィックスカードなどと比べる際に環境による差が出ないよう、特に注意書きがない限りは、「室温は25度の前後1度まで」とし、「グラフィックスカードのファンは100%に手動設定」にして、「ケースの蓋は外す」環境で検証を行っています。

また、ソフトウェア的な環境も「PC起動直後ではなくアイドル時」として、「その他検証に必要のないソフトは立ち上げず、データ収集用のソフトの最低限だけ」としています。

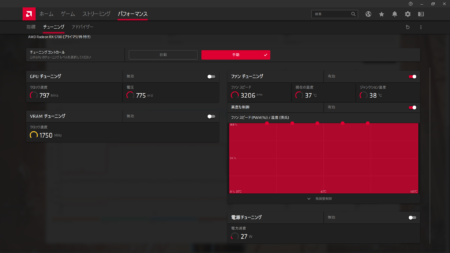

以下は、前述の条件に従い、「AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition」のバージョン「20.4.2」でファンのみ手動設定をしたところです。

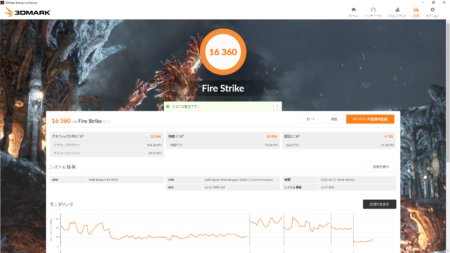

3DMark - Fire Strike

以下はGPUベンチマークテスト「3DMark - Fire Strike」を実行した結果です。

このテストは、デスクトップのゲーミングPCをターゲットとしたDirectX 11をベースとしたテストで、デフォルトのレンダリング解像度は、1920*1080となっています。

| スコア | |

|---|---|

| テスト全体のスコア | 16360 |

| グラフィックスのスコア | 22248 |

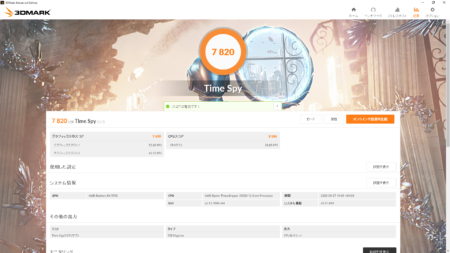

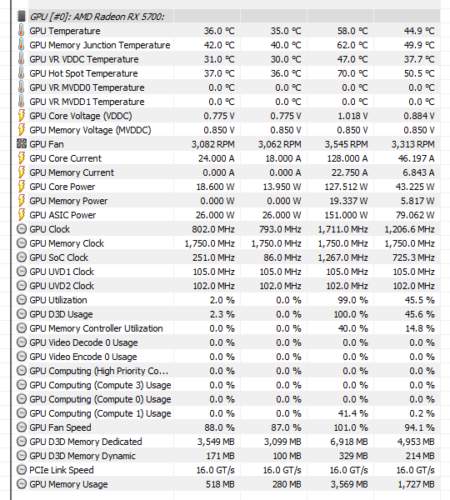

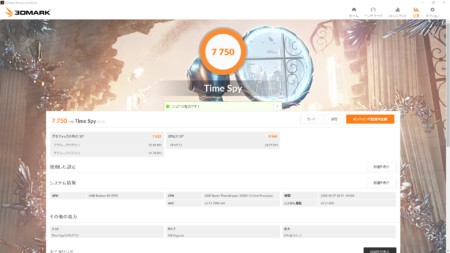

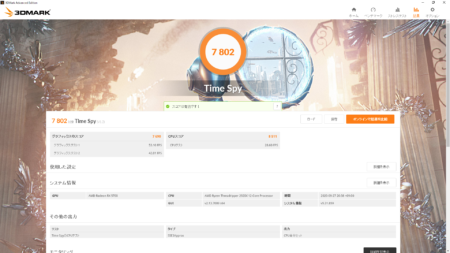

3DMark - Time Spy

以下はGPUベンチマークテスト「3DMark - Time Spy」を実行した結果です。

このテストは、デスクトップのゲーミングPCをターゲットとしたDirectX 12をベースとしたテストで、デフォルトのレンダリング解像度は、2560*1440となっています。

| スコア | |

|---|---|

| テスト全体のスコア | 7820 |

| グラフィックスのスコア | 7699 |

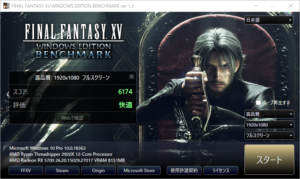

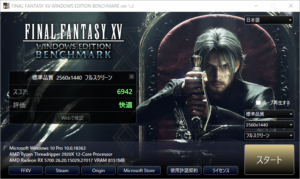

FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION ベンチマーク

以下はGPUベンチマークテスト「FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION ベンチマーク」を実行した結果です。

ゲームをプレイする上で、最低限必要な60fps程度は保てるような画質設定にして2K~4Kの解像度ごとにベンチマークテストを実行しましたこのベンチマークは、最終スコアを100で割った数値が、ベンチマーク中の平均フレームレートとある程度一致しているので、逆算すると最終スコアが6000くらいであれば、概ね60fpsで動作してるイメージになります。

| スコア | |

|---|---|

| 2K - 高品質 | 6174 |

| 3K - 標準品質 | 6942 |

| 4K - 軽量品質 | 5320 |

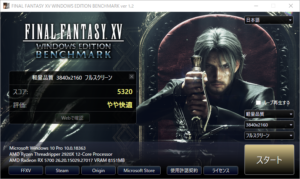

消費電力・温度・ファンの設定

実際の重量級タイトルでの動作に近いだろうという事で、「FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION ベンチマーク」をRX5700のターゲット解像度のWQHD「3K - 標準品質」に設定し、ベンチマーク中の消費電力と温度を調べました。

以下は、ベンチマーク開始時に計測を始め、終了直後に撮った、「HWiNFO」のGPU欄のスクリーンショットです。値の欄は左から、現在値、最小値、最大値、平均値、です。

ここで読み取る項目は「GPU Temperature」と「GPU Hot Spot Temperature」です。これは、「AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition」の「パフォーマンス」タブの「指標」ページにある「Current Temperature」と「ジャンクション温度」と一致します。

上記の画像を読み取ってみると、「GPU Temperature」の最大値が58度、「GPU Hot Spot Temperature」の最大値でも70度と十分に冷やしきれていることが確認できました。

また、システム全体の消費電力は、ベンチマーク中のほとんどの時間、310W程度でした。軽い場面や重い場面ではプラスマイナス10W程度差が出たところが少しあったくらいです。

ちなみに、このPCはアイドリング時でも120W程度あるので、メインストリームのCPUを使えば、もう少しシステム全体の消費電力は落とせると思います。

本当は、電源をグラボ用とそれ以外用の2つ用意して、グラボ用はCorsairの電源で「iCUE(旧:Corsair Link)」を使ったり、NVIDIAの消費電力測定ツール「PCAT(Power Capture Analysis Tool)」とか使ったりして、純粋なグラフィックスカードの消費電力を測れるようにしてみたい。。

そして、最後にファンの設定についてです。

工場出荷時はかなり静音重視のプロファイルとなっているようで、デフォルトだと以下の画像のような設定になっていました。(デフォルトから数値を弄らないで手動設定画面で数値を表示している所)どんなに温度が上がろうと、最大54%でしたファンが回転しない設定、コワイ。

最初は、上記のデフォルト設定のまま「Apex Legends」をプレイしていたら、熱い所で90度を軽々超えていたので慌てて、以下のように手動設定しました。

設定基準は、普段ゲームを使っていない時は環境音と同じくらいの音で気にならない程度の回転数を探り、設定。高負荷時は、グラボの音がゲームの音を邪魔しない程度でなるべくグラボの温度を低く出来るあたりを探り設定しました、

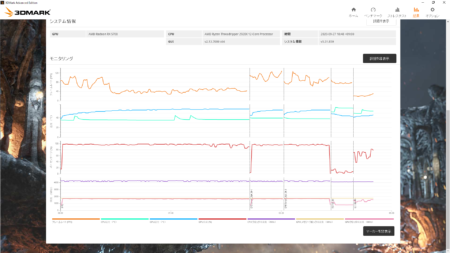

上記のような工場出荷時の設定と手動設定をした後で、どの程度の差が出るかを検証すべく、「3DMark - Time Spy」をファンの設定別でテストしてみました。

以下は、工場出荷時のファン設定でのテストです。

| スコア | |

|---|---|

| テスト全体のスコア | 7750 |

| グラフィックスのスコア | 7623 |

以下は、手動設定でのテストです。

| スコア | |

|---|---|

| テスト全体のスコア | 7802 |

| グラフィックスのスコア | 7690 |

ちなみにこの節の始めの方に記載した通り、ファンを常時100%に設定してテストしたときは、

| スコア | |

|---|---|

| テスト全体のスコア | 7820 |

| グラフィックスのスコア | 7699 |

だったので、一応少しの差ではありますが、ファンの回転数を上げた分だけグラフィックスのスコアも伸びていることが確認できました。

それよりも、注目すべきは各ベンチマークテスト結果の画像の2枚目で温度のグラフで、グラフからは、最大温度にかなりの差が出ていることがわかります。

100%回転の時は、最大60度。手動設定の時は、最大64度。工場出荷時のデフォルト設定の時は、最大74度。

と、手動設定と工場出荷時の設定では、約10度も差が出ていました。

ちなみに、「3DMark」が読み取ってくる温度の値は、前述で言う「GPU Temperature」にあたり、「GPU Hot Spot Temperature」ではないので、ある程度「3DMark」の結果からは、マージンを見た方が良いでしょう。「GPU Temperature」と「GPU Hot Spot Temperature」の差は、高負荷時で10度ちょっとあるので、「3DMark」読みプラス10度で考えた方が安全かもしれません。

このように、プラス10度で考えると、工場出荷時の設定で高負荷を迎えると、「GPU Hot Spot Temperature」が90度を超える話は辻褄が合います。手動で前述の通り設定してあげれば、「GPU Hot Spot Temperature」でも、74度程度と予想でき、ある程度の許容範囲になると思います。

温度が高ければ高いほど、寿命が削れて行くので温度は低いに越したことはありません。手動設定時の温度であれば、あまり心配しなくても大丈夫な温度でしょう。(個人的に80度はあまり超えたくない。)

まとめ

この小さなグラボ「RX5700 ITX 8GB GDDR6」は、(ファンの手動設定をすれば)しっかりと冷却を行え、WQHD解像度でのゲーミングで通用するポテンシャルを持っていました。

また、基板設計もしっかりとしており、GPUのフェーズ数も7+1と十分過ぎるくらいな設計でした。限られた小さな基板にここまでのコンポーネントを実装し商品化してくれたメーカー「PowerColor」さんやそれを日本専売で扱ってくれた代理店「アユート」さんには感謝感謝です。

基本的に、小さなハイエンドPCパーツは割高になるのですが、現状の実売価格は税込み4万円程とそこまで高くなく購入出来ます。勿論、他のRX5700に比べれば数千円高くはなりますが、小さくハイスペックなPCを組みたい方にはうってつけなのではないかと思います。もともとコスパの良いAMDのRadeonです。4万でWQHD60fps、大満足です。

そのうち、この小さくてパワフルな特性を生かして、極小MOD PCを作ってみたいと思います。

ECサイト

TSUKUMO

パソコン工房

RX5700 ITX 8GB GDDR6私は、1番安くてポイントの還元キャンペーンもたまたまやっていた、パソコン工房で購入しました。(普段はツクモが多いですが。)

コメントフォーム